案情简介:

死者吴某新,殁年51岁,身高148厘米,身体健壮,日常在水库养鱼,死者吴某新生前有自己的婚姻家庭,但夫妻感情并不融洽。被告人叫洪某花,现年35岁,身高140厘米左右,自幼参加体力劳动,无正当职业,案发前也有自己的婚姻家庭,且夫妻感情也不融洽。洪某花与吴某新二人自2014年起因打扑克牌相识,在后期交往过程中发展为不正当男女朋友关系,一直延续至案发。

2018年6月底,洪某花因反感吴某新对自己的控制和猜忌,就商量与其分手并结束不正当男女关系事宜。2018年7月3日12时许,洪某花向吴某新电话提出分手并答应就算要分手也会与吴某新发生最后一次性关系,但吴某新不同意与洪某花分手。之后,吴某新就约洪某花到F县F镇狮山大道某饭店吃午饭,中午吴某新和洪某花点了两瓶啤酒,洪某花喝了两杯,其余的酒都被吴某新喝完。14时许,洪某花与吴某新就各自离开了饭店。离开饭店后,吴某新打电话给洪某花,叫其到与吴某新经常发生性关系的F县靠近殡仪馆的水库边一民房里约会。2018年7月3日14时40分左右,洪某花骑着电动车、吴某新骑着摩托车到达水库边的一民房里,后吴某新与洪某花在平房东面的一个卧室内发生了性关系。

发生性关系后,7月3日16时许洪某花收拾妥当准备离开,当其走到民房客厅大门位置时,吴某新突然说出“我是一个男的会留多少眼泪在女人身上,你想走,我勒死你”这样一句话,随后,吴某新在客厅拿了一根绿色尼龙绳并乘洪某花不备,从背后勒住了洪某花的脖子,并将洪某花勒倒在地。

此刻,洪某花一只手掰开勒住脖子的绳索,另一只手撑住地面想站起来,并对吴某新说“你下这种狠心,我们在一起都几年了,你松手,我们还是在一起算了。”而吴某新却直接了当的用一个“不”字回应了洪某花的求饶,并再次用手勒紧了绳子,并将其推至客厅靠墙处的长椅旁边,随后二人扭打在一起。在扭打的过程中,套在洪某花脖子上的尼龙绳被其挣脱掉落,并被洪某花抢到手。紧接着洪某花便用尼龙绳去套吴某新的脖子,绳子在套住脖子的时候也被吴某新用嘴巴咬住,于是洪某花用绳子在吴某新的脖子后面和嘴巴绕了两、三圈。二人在互相揪扯的过程中,吴某新被洪某花推倒在地,洪某花扯住绳子不放手,吴某新被反勒住脖子和嘴巴的同时,也用嘴巴咬住了洪某花的头发,情急之下洪某花用力挣断了自己被吴某新咬住的部分头发。大概四五分钟后,吴某新便被勒得没有了动静,随后洪某花立即拿起电话拨打110并报了警(110接警台和洪某花手机通话记录显示报警时间为16时20分)。在报完警并看到吴某新没有了动静后,洪某花也放松了绳子。

可谁曾想,当洪某花刚放松绳子,吴某新就从地上翻过来并将洪某花打倒在地,并捡起地上一根铝管朝洪某花捅去,却被躲开。随后,吴某新又用手摁住洪某花的头往地上撞,在被撞了三四下后,洪某花再次揪住对方脖子上的绳子,并将其打倒在地,随后二人再次缠斗在一起。这一次洪某花用双手勒住了吴某新脖子上的绳子,在此次勒脖子的过程中,绳子并没有像第一次一样被吴某新用嘴巴咬住,没多久吴某新就不再挣扎了。由于害怕吴某新再次装死,这次她并没有将手中的绳子放掉,而是放松了勒绳子的力气并持续勒了一会儿。于是,吴某新再一次被勒得没有了动静,洪某花见状后因为担心吴某新会死掉,就再次拿起掉落的手机拨打了110,询问警察何时到达现场,同时16时31分拨打了120急救电话(110、120接警台和洪某花手机通话记录显示报警时间为16时29分和16时31分)。

洪某花用双手勒住吴某新脖子上的绳子直至110出警民警和120急救医生同时到达现场,当民警在门外打电话让洪某花开门时,洪某花因害怕吴某新装死而不敢放开手中的绳子前去开门,就在电话中答复对方让其直接将门踢开。等了一会儿后,不见有人踢门,洪某花便放开了绳子去将大门打开。120医生到达现场后,见吴某新只有出的气而没有进的气后,立即对吴某新进行了抢救,但最终抢救无效死亡。

辩护思路:

二审辩护词

一审判决在认可了上诉人洪某花的行为符合正当防卫前提条件的同时,又认为上诉人洪某花的行为不属于特殊防卫,且从双方的身体和力量状况对比、事发当时的危险程度、防卫的紧迫性以及防卫行为保护的法益与造成的损害后果体现的法益衡量等方面论述上诉人洪某花的多次勒脖行为属于防卫过当。辩护人认为一审判决的上述认定,事实认定不清楚,且定性错误。具体如下:

一、上诉人洪某花的行为不属于防卫过当

一审法院因碍于本案被害人吴某新家属的哭闹、信访等因素,便以各种经不起推敲的理由认定上诉人洪某花防卫过当,是司法实务中极其错误的“维稳压倒一切”观念所致。到底是否具有防卫紧迫性、该采取怎样的防卫手段及防卫强度,应依据防卫人当时的认识状态,而非局外看客的事后理性认识。防卫过程中,防卫人要么处于劣势地位,要么处于非常紧张的状态,在事发时的判断与局外看客事后所做判断存在一定心理误差,以事后理性的目光来审视侵害发生时,受困状态下的防卫人所采取的防卫行为,不具有合理性。结合原公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实和一审法院认定的犯罪事实,可以看出上诉人洪某花防卫完全不存在过当。

(一)洪某花的防卫行为与侵害行为具有基本相适应性

1.吴某新的侵害行为对上诉人洪某花的心理冲击作用有一个质的跨越

洪某花抢到绳索之前,已经被吴某新用绳子勒住脖子数分钟,且在洪某花好言相劝、苦苦求饶的情况下,也不见其有松手的想法,案发现场又是一个远离人群、地处偏僻且由被害人吴某新所有的民房,吴某新的这种侵害行为加上上诉人洪某花身处的这种环境,足以让其感受到生命的威胁,逼得洪某花还击。紧接着,在双方互相殴打、争夺绳索的过程中,被害人吴某新所实施的一系列侵害行为,完全足以造成洪某花“反杀”的后果。吴某新的侵害行为与洪某花的还击行为具有基本相适应性。

2.上诉人洪某花的防卫工具及防卫方式具有基本适应性

上诉人洪某花实施防卫行为所借助的工具,正是被害人吴某新侵害洪某花时所用的那根尼龙绳,上诉人洪某花进行防卫时,只是情急之下抢过来进行还击。在双方互相殴打的过程中,被害人吴某新手中的侵害工具从尼龙绳到单肩挎包,再到铁棍,足以看出被害人吴某新的攻击性在逐步上升。从防卫工具上看,洪某花的防卫行为与侵害行为具有相适应性,甚至防力卫度要小于侵害力度。在防卫过程中,被害人吴某新所实施的用绳子勒上诉人洪某花的脖子,到用单肩包带勒上诉人洪某花的脖子,再到拽住上诉人洪某花的头发并将其头撞地、用铁棍捅刺上诉人洪某花等侵害行为,与上诉人洪某花用尼龙绳勒脖进行还击的防卫行为之间的对比来看,上诉人洪某花的防卫方式也具有基本适应性。

3.上诉人洪某花的防卫强度也具有基本适应性

根据一审判决认定的犯罪事实,上诉人洪某花先是被吴某新用绳子勒住了脖子,从大门口拖行至客厅长椅附近(相距四五米)。在洪某花挣脱后,吴某新又捡起铁棍对洪某花进行捅刺,之后双方开始争夺尼龙绳,在洪某花抢到绳子后,吴某新又妄图用单肩包吊带勒住洪某花,但吴某新的这些行为均未成功。接着便是上诉人洪某花开始实施防卫反击行为,这个过程经历了“洪某花第一次勒住吴某新,双方缠斗——洪某花松绳子,吴某新爬起继续与上诉人洪某花缠斗——洪某花第二次勒住吴某新,双方缠斗,之后洪某花报警——洪某花再次松绳子,吴某新再次缓过劲与洪某花缠斗——洪某花第三次勒住吴某新,并报警和拨打120急救电话——洪某花再次松绳子,吴某新缓过劲又与洪某花进行缠斗——洪某花第四次勒住吴某新。”要求上诉人洪某花在经历过上述循环往复的多次“攻击——防卫”过程后,还能认为吴某新的行为不会危及其生命安全,无疑是痴人说梦,也是极其荒谬的!

总体而言,结合被害人吴某新实施的多次攻击行为,以及吴某新平常表露的如果洪某花要分手,就要伤害洪某花的意图,加上上诉人洪某花当时紧张、慌乱的状态,而且在防卫还击的过程中,上诉人洪某花还多次停手,报警求助、拨打120急救等情况综合来看,上诉人洪某花的防卫程度明显未超出必要限度,与其受到的侵害相比,完全对等。

按我国刑法关于防卫过当的规定,“明显超过必要限度”并“造成重大损害结果”才能构成。两者之间为并列关系,只有同时具备时,才能认定超出了正当防卫的限度条件。也就是说,若防卫行为没有明显超出必要限度,但是造成了重大损害结果,不能认定为防卫过当;同样,如果防卫行为明显超出必要限度,但没有造成重大损害结果,也不能认定为防卫过当。本案中,上诉人洪某花的防卫工具、方式、强度均未超出必要限度,更谈不上“明显”。尽管本案最终造成了吴某新死亡的严重后果,但在上诉人洪某花防卫并未明显超出必要限度,甚至并未超出必要限度的情况下,不能因为死者家属哭闹、信访,就简单粗暴地认定上诉人洪某花防卫过当,这既是对法律的歪曲理解,也是对防卫者权利的严重剥夺,更是对有“会哭会闹的孩子有奶喝”心态的无理信访者的纵容和支持!

(二)要求上诉人洪某花作出精准防卫不具有期待可能性

如果以防卫过当追究责任,意味着行为人对产生的后果有认知或者主观追求,属于责任问题。责任的考量,应看行为人是否有非难可能性,进而看行为人有无不过当的期待可能性。

上诉人洪某花当时处于生命安全受到严重威胁状态,吴某新持续不断、不依不饶地对其实施攻击甚至杀人行为,其紧张、恐惧、愤怒等情绪夹杂,被迫还击,属正常人的正常反应。常人在日常生活中、正常状态下遭遇此类事件都很难保持平和、冷静,又怎能在当时情况下去苛责上诉人洪某花?我们不能按照理性人的事后标准去强求身处危及关头的防卫者,不能陷入“对等武装论”,机械地理解正当防卫的方法、手段与侵害人完全一致,对方打你时,你的还击不能致其受伤,对方要杀你时,你的还击不能致其死亡。试想,防卫人一旦反击,如何将后果控制在既解除加害者的侵害能力而又不出现死亡的范围之内?相信即使是专业水平高超的临床手术医生或者武功高强的武林高手都难以做到,更何况如洪某花一样、如你我一般的普通人?

陈兴良教授曾说道:“对防卫过当的判断,不应苛求被告人,而应当设身处地的考虑。对于正当防卫是否超过必要限度的判断,应当是行为时的判断,而不是行为后的判断。在进行这种判断的时候,不仅要考虑防卫行为与侵害行为在客观上是否具有相当性,而且要考虑侵害行为对防卫人心理造成的恐慌、激愤,由此带来认识能力和控制能力的减弱,因而不能十分准确地把握防卫限度。”最高人民法院沈德咏大法官在于欢案后发表的《我们应当如何适用正当防卫制度》一文中写道:“实践中,许多不法侵害是突然、急促的,防卫人在仓促、紧张的状态下往往难以准确地判断侵害行为的性质和强度,难以周全、慎重地选择相应的防卫手段。”张明楷教授在《刑法格言》一书中也提到:“紧急时无法律,法律不强人所难”。要求洪某花在生命遭受严重威胁的状态下恰当反击,像坐在空调房里的我们一般琢磨怎样沉着应对、如何拿捏,如何精准掌握防卫方式、力度及打击部位,既显荒谬更是强人所难。

二、严格来说,本案可适用《刑法》第20条第3款之规定构成特殊防卫,上诉人洪某花拥有无限防卫权

上述内容是建立在一般防卫基础上分析,上诉人洪某花的防卫行为具有基本相适应性,要求其作出精准防卫不具有期待可能性,因此上诉人洪某花的防卫不构成过当。

但除此外,严格而言,本案也可适用《刑法》第二十条第三款规定的特殊防卫条款,“对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。”吴某新在此案中的行为完全可认为构成“行凶、杀人”。

根据《刑法》第二十条第三款规定,判断是否属于“行凶、杀人”的核心在于是否严重危及人身安全。司法实践中,考量是否属于“行凶、杀人”,不能苛求防卫人在应急反应情况下作出理性判断,更不能以防卫人遭受实际伤害为前提,而要根据现场具体情景及社会一般人的认知水平进行判断。

(一)从吴某新平时的性格分析,吴某新具备行凶、杀人的意图

其一,根据证人胡秀莲的证言(见证据材料一第94页),“我丈夫胡立新的性格疑心重,经常看我的手机,他已经摔坏了我三个手机了。有一次是因为我丈夫打了七八个电话我没接到;有一次是他不相信微信能收款;还有一次是因为我和朋友打电话或者微信聊天记录比较多就会生气。我丈夫的脾气比较暴躁,吵架的时候会打我”。反映出,吴某新性格暴躁且冲动,有一定暴力倾向。

其二,根据证人吴俐玲的证言,“吴某新性格比较冲动,不会给人留情面。吴某新是我亲哥哥,我最近一次跟他联系是在2018年7月3日下午,当天早上我二哥吴立良在开发区做事的时候从房子上摔下来送医院抢救,到了下午人就要不行了。我打电话给吴某新,希望他来见最后一面。打了两次电话,吴某新都说没时间,没来,最后一次打电话时15时44分的时候”。证人吴俐玲的陈述反映出,在吴某新心里,他和洪某花分手的事情比其亲哥哥濒临死亡还重要,可见分手一事对其造成的影响和伤害巨大。

其三,根据吴翔的陈述,“我和我父亲吴某新很少说话,他的性格平时有些不顺心的时候很容易发火”。

其四,上诉人洪某花的多次供述反映出,她因为吴某新疑心重,且管她管的比较紧,就决定结束双方的情人关系。且之前吴某新威胁过,如果洪某花和他分手,他就会搞断她的手筋,慢慢折磨她。

以上证人证言和上诉人的供述与辩解能够相互印证且能反映出,被害者吴某新是个疑心重,有一定暴力倾向,且较冲动的人。洪某花分手的事情对吴某新造成了较大的伤害,吴某新不会轻易的善罢甘休。

(二)从现场打斗的痕迹来看,吴某新的行为具有危害洪某花生命健康的紧迫性

结合洪某花的供述与辩解、鉴定意见和现场勘验检查笔录等证据材料可知,2018年7月3日下午,吴某新与洪某花在案发现场发生了激烈的打斗。吴某新因洪某花提出要与之分手,便心生怨恨,在洪某花与之发生性关系后准备离开之时,用绳索从背后勒住洪某花的脖子(经司法鉴定,有明显伤痕),在洪某花求饶的情形下,仍勒紧绳子,丝毫没有放过洪某花的意思。在洪某花挣脱绳子后,吴某新仍对其进行暴力殴打(如用铁棍捅刺、按头撞地等)。从吴某新用绳子勒住洪某花脖子的那一刻起,其行为已经让洪某花感受到了死亡的威胁,且具有危害其生命健康的紧迫性,吴某新对洪某花实施的用绳子勒脖颈的行为显然属于行凶、杀人的暴力犯罪。

综上,虽然洪某花在与吴某新搏斗的过程中,数次处于上风优势,但是每次吴某新在洪某花松开绳子后所实施的行为,都让洪某花更加迫切地感受到了死亡的威胁。吴某新暴躁的性格、凶狠的攻击行为以及那无时无刻不想置洪某花于死地的决心,随着事态的发展,接下来会造成什么样的损害后果难以预料。洪某花的人身安全,在由吴某新控制着的封闭空间里处于现实的、急迫的和严重的危险之下。吴某新想杀害洪某花的意图已经通过他的行为表露了出来,吴某新的行为显然符合“行凶、杀人”的认定标准,应当认定为“行凶、杀人”。

本案中,我们事后分析案情,少数人可能会认为,当时吴某新在被上诉人洪某花控制住后,上诉人洪某花所面临的的危险程度已经很低,吴某新实施危害行为的可能性已经很小,在吴某新无力反抗及身体不能动弹的情况下,上诉人洪某花完全有机会逃离现场,或者选择其他方式控制吴某新。但上诉人洪某花只是一个小学都没读完的农村妇女,其社会阅历也不足。在吴某新说出“你想走,勒死你”之后就被其从后面用绳索勒住了脖子,在上诉人洪某花多次放开绳索后,吴某新又继续妄图杀害上诉人洪某花,不依不饶。上诉人洪某花不知道该怎样摆脱当前困境,不知道接下来事态将会如何发展,其紧张、彷徨、焦虑、恐慌,于上诉人洪某花而言,她认为自己已经面临严重威胁,而且事实也确是如此。

要求一个农村妇女,对一而再、再而三的人身伤害行为,选择乘机逃离,或者采用别的方式去控制吴某新,是极其荒唐和可笑的。试问坐在法庭之上的诸位法官:你们能做到吗?正如昆山反杀案在网络上发酵后,北京通州区人民检察院一名检察官撰文所言:法律不能强人所难。因此,说洪某花的行为构成特殊防卫一点也不为过。

面对不法侵害时,一般防卫与特殊防卫的适用条件很多时候并无明确界限,是否严重危及人身安全,身处情景之人与事后之人、不同生活经历阅历的人认知都有不同,甚至同一人在不同条件下感知程度都不一样。司法应该关照到细节而不该简单粗暴一刀切。那么,普通正当防卫与特殊防卫在同一案件中能否同时存在?这涉及到我们对正当防卫相关条款的理解问题。

至于刑法第二十条第一款与第三款规定该如何理解?学界目前的主流观点认为,第一款是关于正当防卫的一般规定,第三款只是注意条款而非拟制性条款。因此,第三款与第一款接近于特殊法条与一般法条的关系。特殊防卫与一般防卫同时并存完全可能并现实存在,本案就是最好的例证。

法不外乎天理人情,司法不应忽视公众的正义直觉。几十年来我国正当防卫条款一直沦为僵尸条款,从于欢案再到昆山案,对我们司法人员的法治理念、法律思维、司法逻辑形成了一个极大冲击,虽然目前无论学术界还是司法实务界对正当防卫标准仍持有不同理解,但意见越来越趋于一致,这当然是通过个案促成的司法的进步。

最高法发布的《关于在司法解释中全面贯彻社会主义核心价值观的工作规划(2018-2023)》中称,将对未来五年的司法解释工作做出专门部署,其中提到,要适时出台防卫过当的认定标准,鼓励正当防卫。这一来自最高审判机关的声音无疑让人看到希望的曙光。虽遗憾本案未能等待其到来,但我们依然可以管中窥豹,看到价值天平在不断向防卫者倾斜,朴素正义在司法中愈加显现。由检察日报发表的《你办的其实不是案子,而是别人的人生》一文在法律圈中引起普遍共鸣,里面提到“人无法时时把握自己的命运,期待可能性就是法律不强人所难,法律如果脱离了常识、常情、常理也就失去了正义最重要的基础属性,即伦理属性。”“机械理性的执法方式只是司法伦理的最低水准,只有倾注情感,才能闪烁伟大的人性光辉,法律人的信仰就是良法与善治,就是要有一颗永远柔软的心。”

审判长、审判员,对你们而言,本案只是您职业生涯中普通的一个个案,然而对上诉人洪某花来说却是一生中至关重要的转折点。或者无罪释放从此清白做人,或者背负故意伤害他人致死的罪名在监狱里度过漫长的时光。这次突发的事件已经造成了一个家庭的悲剧,希望不要再让错误司法对另一个家庭造成不必要的伤害。此外,更期盼二审的公正判决有清晰的指引功能,让大众引以为戒,遵守秩序,和善待人,切勿人为制造社会的不稳定。

在此,辩护人期待宜春市中级人民法院在本案上能拿出法律人应有的勇气与担当,依据二审查明的案件事实,准确适用刑法关于正当防卫的规定,撤销一审判决,宣告上诉人洪某花无罪。

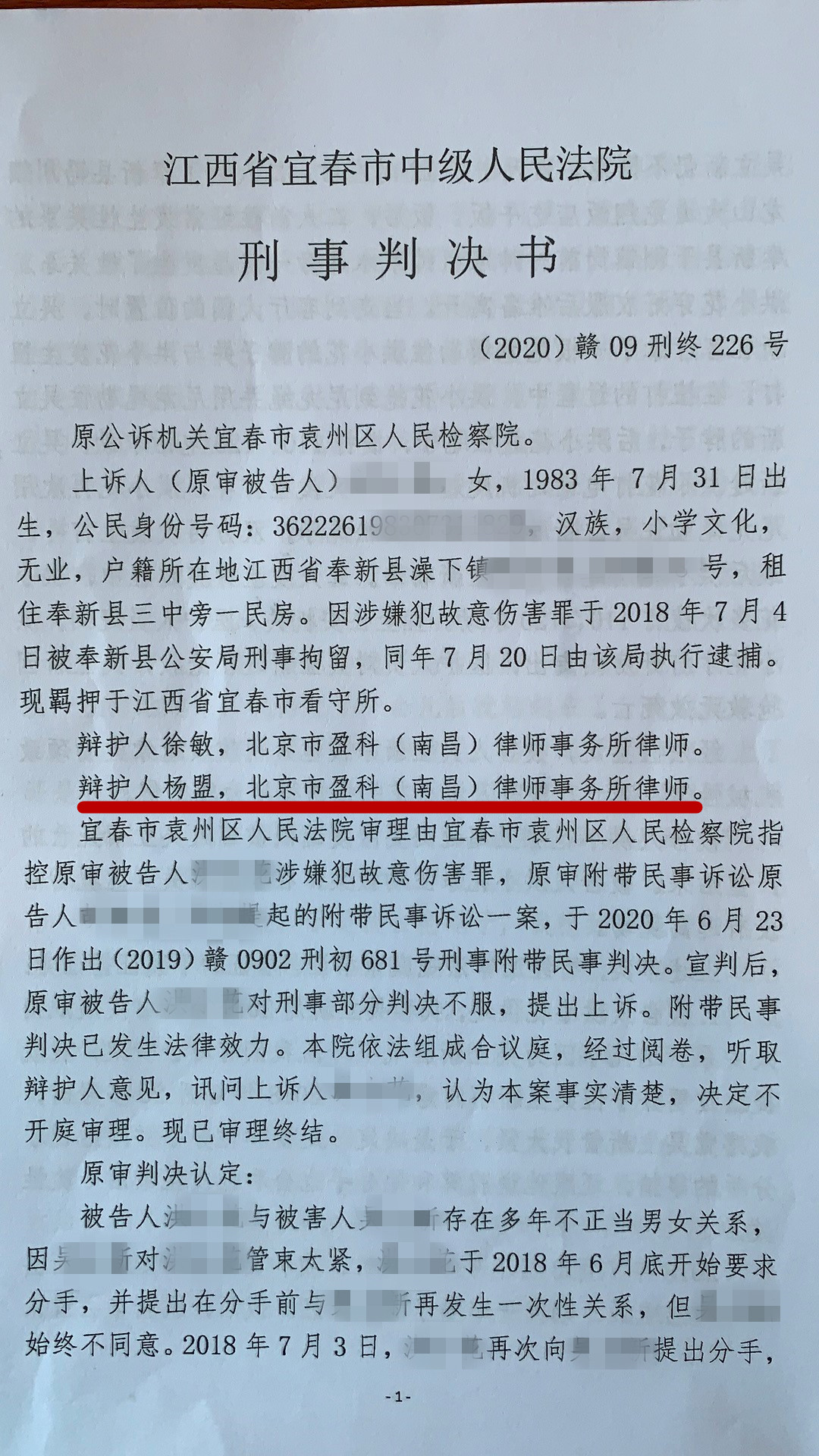

判决文书: